グリーン車改造

とりあえず分解と塗装剥離の見通しがついたところで、増結車の製造に入る。IPAの先行実験に使ったダブルデッカーのグリーン車だが、実はこの編成に組み込んでみようとの魂胆があるのであった。もっとも、そのままだと車長が20mもあるので、どこかで切り詰めて他の中間車とバランスのとれる程度に縮めないといけない。それで色々と思案した結果、ドアから車端側をカットする事にした。

カットの工具はHASEGAWA TRYTOOLのカットソーである。プラ鋸も持っているが、Nゲージ車両に使うには少々歯が荒過ぎる嫌いがある。このステンレス製カットソー、市販のカッターホルダーに収めて使えるのが優れものだが、1つのキットに1本しか付いていなく、破損したら全部買い替えないといけない。他のツールは殆ど使わないので、これだけ5〜6本セットで販売してもらえたら嬉しいが、それだと恐らく一度買えば一生使えそうなので、商売にならないのだろう。

カットの工具はHASEGAWA TRYTOOLのカットソーである。プラ鋸も持っているが、Nゲージ車両に使うには少々歯が荒過ぎる嫌いがある。このステンレス製カットソー、市販のカッターホルダーに収めて使えるのが優れものだが、1つのキットに1本しか付いていなく、破損したら全部買い替えないといけない。他のツールは殆ど使わないので、これだけ5〜6本セットで販売してもらえたら嬉しいが、それだと恐らく一度買えば一生使えそうなので、商売にならないのだろう。

改造設計

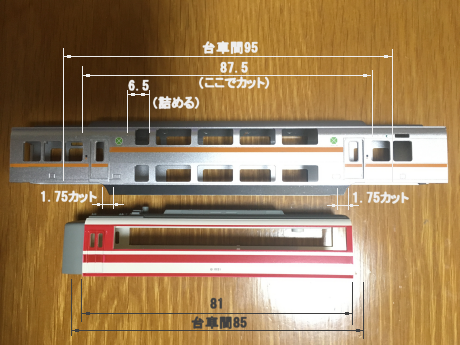

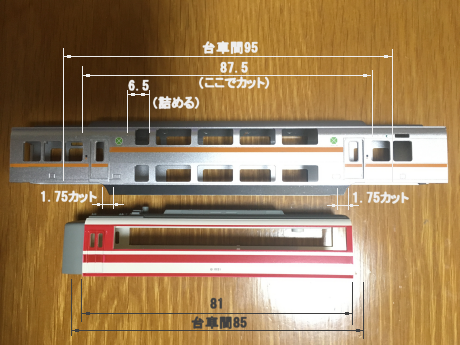

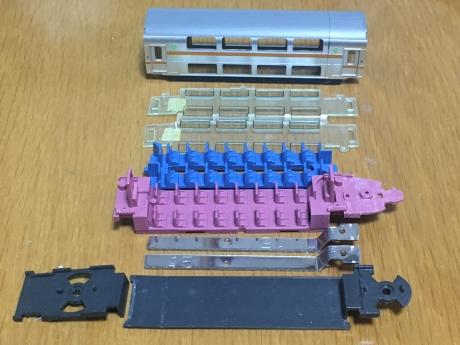

車端をカットしたものの、まだ若干長いのでシート1列分の狭窓部分も詰める事にした。厄介なのはこの車両、ボディと室内パーツ及び台車の付いたシャーシ部分が嵌め合わせのブロック構造となっており、それらを固定するツメの役割を窓ガラスが担っているという事だ。だからボディを詰めたら、それに呼応して他のパーツも同じ位置で同じだけカットしないと、嵌合がズレて来てしまう。(下は、カット前の写真を改造設計図がわりにしたもの)

カットの技法

詰める部分はカットソーで削りしろとなる余裕を少し残して切断し、その後に耐水ペーパーで寸法に合致するまで削って行く。技法と言うほどの大げさな物ではないが、削る際は、断面をマーカーペンで黒く塗っておくと、どこが削れたか判別しやすい。その際、一定の向きだとどうしても自分の手の癖が出るので、適宜パーツを回しながら削って行くとバランスをとりやすいようだ。

詰める部分はカットソーで削りしろとなる余裕を少し残して切断し、その後に耐水ペーパーで寸法に合致するまで削って行く。技法と言うほどの大げさな物ではないが、削る際は、断面をマーカーペンで黒く塗っておくと、どこが削れたか判別しやすい。その際、一定の向きだとどうしても自分の手の癖が出るので、適宜パーツを回しながら削って行くとバランスをとりやすいようだ。

下はカット直後で断面仕上げ前の状況。最終的に、右から2番目、及び左から2番目のブロックを突き合わせて接着し、1両とする。

切断作業完了

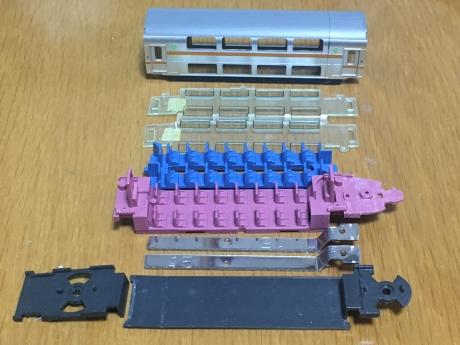

各パーツもカット及び寸法の詰めを完了したので、一通り並べてみた。並行して、こちらも重要な改造となる連接化対応工事も行なっている。内容としては、車両間に台座部分を形成して台車を固定する必要がある。で、台車の台座についてはパーツを切ったり貼ったり穴を広げたりして何とかでっち上げたのだが、問題はこの上部を覆う特殊な幌をどう調達するかだ。通常の車両ならお飾り程度だが、連接車の場合は連結部の機構や断面を隠す大事な部品でもある。

連結部

うーん、と考えを巡らしているうちハタと閃いたのは、「そうだ! 連接車のキットうちにあるじゃん!」という事。前回、レトロ流線型特急制作の際に、素材として小田急SSE車のBトレ先頭部を使ったが、その時のボディ側パーツが丸々残っているのを思い出したのだ。箱を開けてみると案の定、連接幌の形状をしたパーツがランナ一に繋がれたまま多数出て来た。これ、使える!

うーん、と考えを巡らしているうちハタと閃いたのは、「そうだ! 連接車のキットうちにあるじゃん!」という事。前回、レトロ流線型特急制作の際に、素材として小田急SSE車のBトレ先頭部を使ったが、その時のボディ側パーツが丸々残っているのを思い出したのだ。箱を開けてみると案の定、連接幌の形状をしたパーツがランナ一に繋がれたまま多数出て来た。これ、使える!

残念ながら丈が少し足りないので幌を2セット上下に接着し、一部カットやパテ盛りをして成型、これで大まかな形を作った。他の幌(写真後ろ)とは細かい形状が異なるが、連結してしまえば外から見えるのは繋ぎ部分だけなので、あまり気にする必要は無いだろう。むしろカーブ通過時など、相手方ボディとの接触をいかに避けるかという点が、走行性能を確保する上では大切だ。

残念ながら丈が少し足りないので幌を2セット上下に接着し、一部カットやパテ盛りをして成型、これで大まかな形を作った。他の幌(写真後ろ)とは細かい形状が異なるが、連結してしまえば外から見えるのは繋ぎ部分だけなので、あまり気にする必要は無いだろう。むしろカーブ通過時など、相手方ボディとの接触をいかに避けるかという点が、走行性能を確保する上では大切だ。

幌枠内部には相手の連結アームをキャッチする為の受具として、丸棒を固着している。これはBトレキットのランナーから、適度な太さの部分をカットして流用した。また、この車の連結アームについては、片側の台車軸孔部を加工して作ってある。

台車の加工

台車はE233が使用しているTRのままだと他の車両と比較して見た目が違い過ぎるので、FS系に換装したいところ。だが、TOMIXはパーツを出していないようなので、仕方なくGMのFS台車を手配した。ところが軸部分の孔形状が大分異なるので、ドリルで広げたりヤスリで厚さを削ったりと、予想外に手間がかかってしまった。

そして設置後に並べてみて気づいたのだが、台車の軸距離に若干の差がある。オリジナルは結構長めだが、比較するとGMのFSは寸詰まり感があるのだ。で、又しばらく悩んだが、思い切ってこれもメスを入れる事にした。連接なので1両に1台車あれば良く、購入した台車1両分セットのうち1個で改造失敗しても、もう片方が予備として利用出来るからだ。

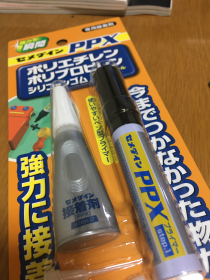

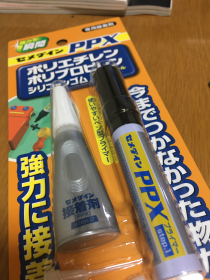

改造方法としては、台車を軸孔部分で一度バッサリ前後に2等分カット。そして間に1.2tのプラ板を挟み、再び接合を行なう。接着は最初普通にラッカーシンナ一で試みたが、乾燥後に力を入れるとポロっと取れてしまう。うっかりして、台車の材質がPP系なのを忘れていた為で、専用の接着剤(セメダインPPX)を購入して利用した結果うまく接合する事が出来た。後は台車の断面形状に合わせ、デコボコをカッターで削り込めば首尾よく完成となる。

改造方法としては、台車を軸孔部分で一度バッサリ前後に2等分カット。そして間に1.2tのプラ板を挟み、再び接合を行なう。接着は最初普通にラッカーシンナ一で試みたが、乾燥後に力を入れるとポロっと取れてしまう。うっかりして、台車の材質がPP系なのを忘れていた為で、専用の接着剤(セメダインPPX)を購入して利用した結果うまく接合する事が出来た。後は台車の断面形状に合わせ、デコボコをカッターで削り込めば首尾よく完成となる。

TOMIX:TR255(E233)

GM:FS516(改造前)

GM:FS516(改造後)

TOMIX:FS033(HiSE)

走行チェック

ここまでで一度仮組みを行ない、編成に組み込んでポイント通過等の走行チェックを行なった。それと、直線レ一ル上に並べての車高や左右のズレ等も、この段階で良く見ておかないと後で見苦しいことになるから要注意だ。何しろ連接車の編成は、1台車で狂いが生じるとその前後の車両でまともに影響を受けるから、とりわけここは大事である。

しかし、元々の編成がハイデッカーだから、この車両の2階席の有り難みはあまり感じないかも知れないなぁ... お客さんは。

カットの工具はHASEGAWA TRYTOOLのカットソーである。プラ鋸も持っているが、Nゲージ車両に使うには少々歯が荒過ぎる嫌いがある。このステンレス製カットソー、市販のカッターホルダーに収めて使えるのが優れものだが、1つのキットに1本しか付いていなく、破損したら全部買い替えないといけない。他のツールは殆ど使わないので、これだけ5〜6本セットで販売してもらえたら嬉しいが、それだと恐らく一度買えば一生使えそうなので、商売にならないのだろう。

カットの工具はHASEGAWA TRYTOOLのカットソーである。プラ鋸も持っているが、Nゲージ車両に使うには少々歯が荒過ぎる嫌いがある。このステンレス製カットソー、市販のカッターホルダーに収めて使えるのが優れものだが、1つのキットに1本しか付いていなく、破損したら全部買い替えないといけない。他のツールは殆ど使わないので、これだけ5〜6本セットで販売してもらえたら嬉しいが、それだと恐らく一度買えば一生使えそうなので、商売にならないのだろう。

詰める部分はカットソーで削りしろとなる余裕を少し残して切断し、その後に耐水ペーパーで寸法に合致するまで削って行く。技法と言うほどの大げさな物ではないが、削る際は、断面をマーカーペンで黒く塗っておくと、どこが削れたか判別しやすい。その際、一定の向きだとどうしても自分の手の癖が出るので、適宜パーツを回しながら削って行くとバランスをとりやすいようだ。

詰める部分はカットソーで削りしろとなる余裕を少し残して切断し、その後に耐水ペーパーで寸法に合致するまで削って行く。技法と言うほどの大げさな物ではないが、削る際は、断面をマーカーペンで黒く塗っておくと、どこが削れたか判別しやすい。その際、一定の向きだとどうしても自分の手の癖が出るので、適宜パーツを回しながら削って行くとバランスをとりやすいようだ。

うーん、と考えを巡らしているうちハタと閃いたのは、「そうだ! 連接車のキットうちにあるじゃん!」という事。前回、レトロ流線型特急制作の際に、素材として小田急SSE車のBトレ先頭部を使ったが、その時のボディ側パーツが丸々残っているのを思い出したのだ。箱を開けてみると案の定、連接幌の形状をしたパーツがランナ一に繋がれたまま多数出て来た。これ、使える!

うーん、と考えを巡らしているうちハタと閃いたのは、「そうだ! 連接車のキットうちにあるじゃん!」という事。前回、レトロ流線型特急制作の際に、素材として小田急SSE車のBトレ先頭部を使ったが、その時のボディ側パーツが丸々残っているのを思い出したのだ。箱を開けてみると案の定、連接幌の形状をしたパーツがランナ一に繋がれたまま多数出て来た。これ、使える! 残念ながら丈が少し足りないので幌を2セット上下に接着し、一部カットやパテ盛りをして成型、これで大まかな形を作った。他の幌(写真後ろ)とは細かい形状が異なるが、連結してしまえば外から見えるのは繋ぎ部分だけなので、あまり気にする必要は無いだろう。むしろカーブ通過時など、相手方ボディとの接触をいかに避けるかという点が、走行性能を確保する上では大切だ。

残念ながら丈が少し足りないので幌を2セット上下に接着し、一部カットやパテ盛りをして成型、これで大まかな形を作った。他の幌(写真後ろ)とは細かい形状が異なるが、連結してしまえば外から見えるのは繋ぎ部分だけなので、あまり気にする必要は無いだろう。むしろカーブ通過時など、相手方ボディとの接触をいかに避けるかという点が、走行性能を確保する上では大切だ。

改造方法としては、台車を軸孔部分で一度バッサリ前後に2等分カット。そして間に1.2tのプラ板を挟み、再び接合を行なう。接着は最初普通にラッカーシンナ一で試みたが、乾燥後に力を入れるとポロっと取れてしまう。うっかりして、台車の材質がPP系なのを忘れていた為で、専用の接着剤(セメダインPPX)を購入して利用した結果うまく接合する事が出来た。後は台車の断面形状に合わせ、デコボコをカッターで削り込めば首尾よく完成となる。

改造方法としては、台車を軸孔部分で一度バッサリ前後に2等分カット。そして間に1.2tのプラ板を挟み、再び接合を行なう。接着は最初普通にラッカーシンナ一で試みたが、乾燥後に力を入れるとポロっと取れてしまう。うっかりして、台車の材質がPP系なのを忘れていた為で、専用の接着剤(セメダインPPX)を購入して利用した結果うまく接合する事が出来た。後は台車の断面形状に合わせ、デコボコをカッターで削り込めば首尾よく完成となる。